日本酒は、世界中で愛される日本の代表的な酒ですが、その名の通り「酒」だけでなく、実は数多くの別名があります。日本酒をもっと知ることで、飲む楽しみが広がり、より深い理解が得られるかもしれません。今回は、そんな日本酒の別名について、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

1. 日本酒の歴史とその成り立ち

日本酒は、古くから日本で親しまれてきた伝統的な酒で、稲作とともにその文化が発展してきました。お米から作られるため、清酒(せいしゅ)とも呼ばれることが多いですが、他にも様々な呼び名が存在します。こうした名前は、日本酒の歴史や風味、製造方法に由来していることが多いです。

2. 日本酒の別名

日本酒には、地域や製法、飲むシーンに応じて様々な呼び名があります。以下では、代表的なものをご紹介します。

1. 清酒(せいしゅ)

「清酒」とは、一般的に私たちが知っている日本酒のことです。米と水を使い、発酵させて作られるこの酒は、清らかな味わいが特徴です。名前の通り「清い酒」として、江戸時代から現在まで愛され続けています。

2. みりん

「みりん」は、日本酒と同じようにお米を原料とするアルコール飲料ですが、主に調味料として使用されます。みりんは日本料理に欠かせないアイテムで、料理の甘みやコクを引き立てる役割を持っています。特に、煮物や照り焼き、味噌汁に使われることが多いです。

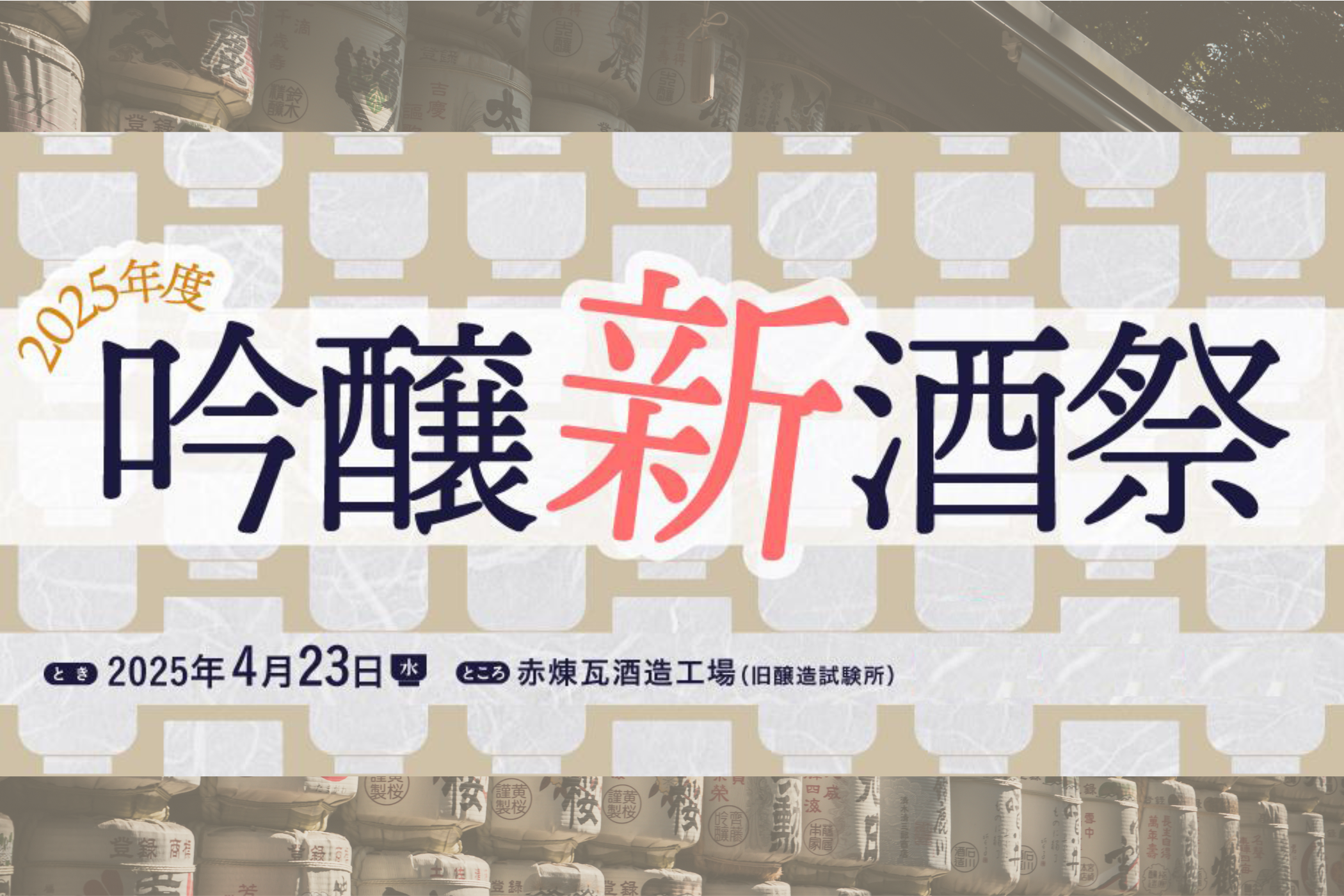

3. 大吟醸(だいぎんじょう)

「大吟醸」は、日本酒の中でも特に高級な種類に位置づけられています。米を磨き、香り高く、フルーティな味わいが特徴です。そのため、大吟醸はお祝い事や特別な場面でよく飲まれます。大吟醸は、別名「極上の酒」としても親しまれています。

4. 本醸造(ほんじょうぞう)

「本醸造」は、一般的に流通している日本酒の一種で、発酵を促すために少量のアルコールを加えたものです。味わいは、軽やかでスッキリしており、食事と一緒に楽しむのにぴったりです。

5. 純米酒(じゅんまいしゅ)

「純米酒」は、米と米麹のみを使って醸造された日本酒です。アルコールを加えず、純粋にお米の味わいが感じられるため、深いコクと香りが特徴です。初心者の方にも飲みやすく、食事との相性も抜群です。

6. 生酒(なまざけ)

「生酒」は、加熱処理をしていない新鮮な日本酒のことです。フレッシュでフルーティな香りが特徴で、特に夏に人気があります。生酒は、アルコールの風味が強調されるため、ビールやワインのように、冷やして楽しむことが多いです。

7. 熱燗(あつかん)

日本酒を温めて飲むスタイルを「熱燗」と呼びます。冬の寒い季節にピッタリで、温まることで酒の旨みが引き出され、また風味がまろやかになります。「熱燗」を別名で「湯煎酒(ゆせんしゅ)」とも言われ、温める温度によって風味も変わるため、自分好みの温度で楽しむことができます。

8. ふなぐち

「ふなぐち」とは、搾りたての日本酒をそのまま瓶詰めした新鮮な酒です。アルコール度数が高く、発酵が続いているため、フレッシュで強い味わいが特徴です。まさに「生酒」に近い感覚で、酒好きの中では珍重されていることもあります。

3. 日本酒の楽しみ方

日本酒の魅力は、その多様性にあります。どんなシーンでも楽しめるため、食事と合わせて飲んだり、季節の変わり目に合わせた飲み方を楽しむことができます。日本酒初心者の方でも、味の違いを楽しむ方法を覚えれば、自分の好みにぴったりの日本酒を見つけることができるでしょう。

- 食事とのペアリング

日本酒は、和食と相性が良いことで有名ですが、最近では洋食やフュージョン料理とも相性が良いことがわかってきました。例えば、純米酒は魚料理、吟醸酒はチーズやパスタと相性が良いとされています。 - 季節に応じた日本酒の選び方

冬は熱燗で温かく、日本酒の旨みを楽しむことができます。夏には生酒や冷酒で、フレッシュで爽やかな味わいを感じることができます。

4. まとめ

日本酒には多くの種類と別名が存在し、それぞれが個性豊かな風味を持っています。自分の好みに合ったものを見つけることが、日本酒を楽しむための第一歩です。日本酒初心者の方でも、少しずつ知識を深めながら、自分にぴったりの一杯を見つけてください。その魅力を存分に楽しむことで、日本酒の世界がより一層広がることでしょう。

コメントを残す